はじめに:なぜ今、電気代が高騰しているのか?

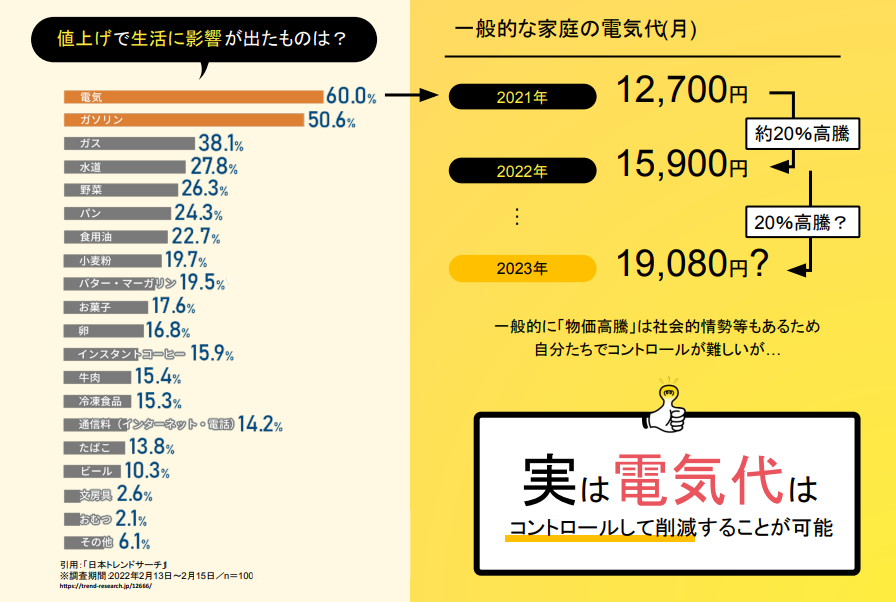

近年、家庭の電気代が大きく上昇していることを実感している方も多いのではないでしょうか?

その背景には、燃料費の高騰や再エネ賦課金の増加、そして電気単価の上昇といった複数の要因があります。

本記事では、電気代が高騰している理由を分かりやすく解説し、私たちにできる具体的な対策についてもご紹介します。

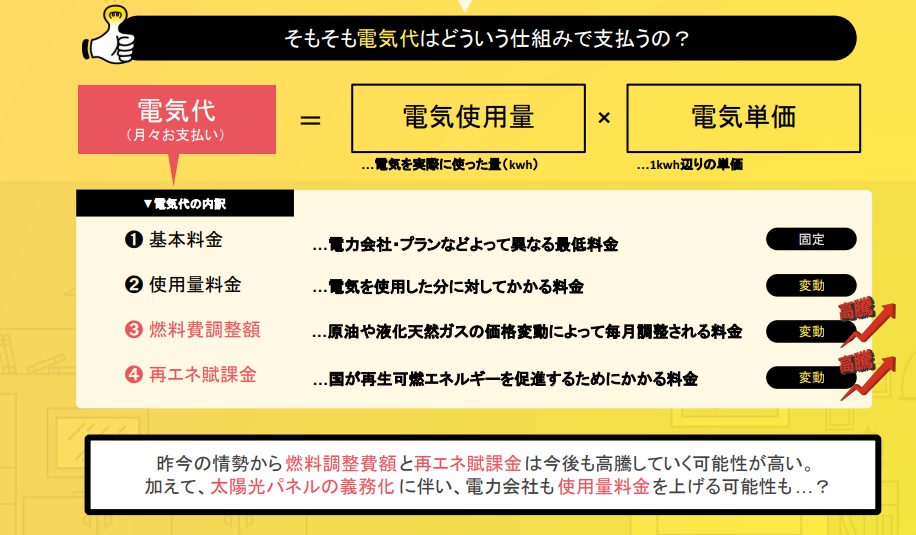

電気代の仕組みを知ろう

電気代は、以下の4つの要素で構成されています:

- 基本料金 … 契約プランごとに決まる最低料金

- 使用量料金 … 実際に使った電気に対してかかる料金

- 燃料費調整額 … 原油・LNG(液化天然ガス)などの価格変動を反映した調整分

- 再エネ賦課金 … 再生可能エネルギーの普及のために徴収される費用

これらのうち、特にここ数年で増加しているのが燃料費調整額と再エネ賦課金です。

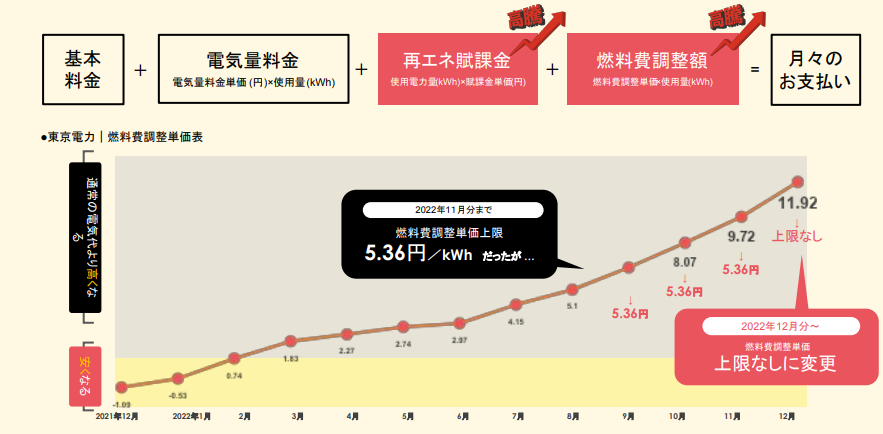

理由①:燃料費調整額が急上昇している

かつて燃料費調整額には「上限」があり、電力会社が価格を抑える仕組みがありました。しかし2022年12月以降、その上限が撤廃されました。

🔥 なぜ燃料費が高くなったのか?

- 国際的な原油・天然ガス価格の高騰

- ロシア・ウクライナ情勢などの影響

- 輸送コストの上昇

これにより、使えば使うほど電気料金が跳ね上がる状態に。

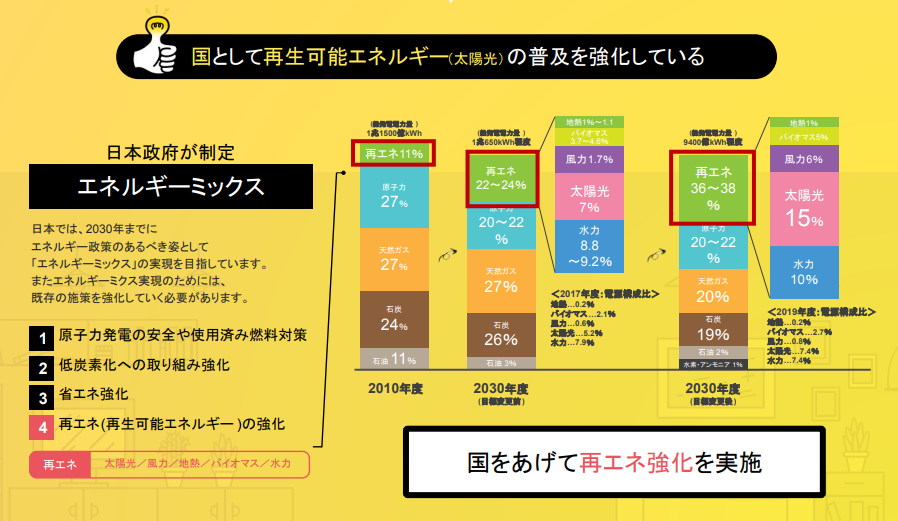

理由②:再エネ賦課金の負担が増加している

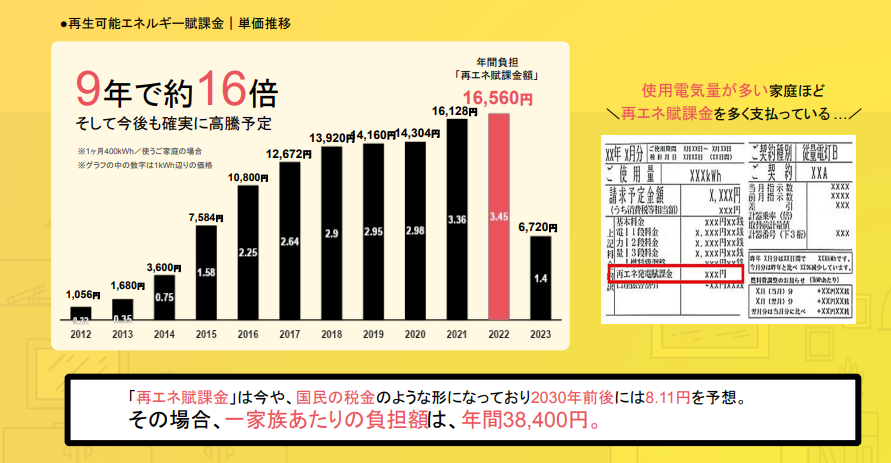

再エネ賦課金とは、太陽光・風力・地熱などの再生可能エネルギー普及のため、国民が負担する制度です。使用電力が多いほど、この負担も増えます。

📈 再エネ賦課金の推移(一例:月400kWh使用の家庭)

| 年 | 年間負担額 |

|---|---|

| 2013年 | 約3,600円 |

| 2017年 | 約10,800円 |

| 2022年 | 約16,560円 |

| 2030年(予測) | 約38,000円超 |

※今後も右肩上がりで増えることが予想されています。

理由③:売電単価の下落と自家消費へのシフト

太陽光発電の売電価格(1kWhあたり)は年々下がっており、2012年ごろは40円台だったのが、2023年現在では17円以下に。

それに対して買う電気は30円前後と、売るよりも使う方がお得な時代に変わりました。

じゃあどうすればいい?私たちにできる3つの対策

対策①:使用量そのものを減らす(節電)

- LED化や省エネ家電への切り替え

- 使っていない電気はオフにする習慣

対策②:契約先を見直す(新電力や地域プランへ切替)

- 比較サイトや地域電力で料金を比較してみましょう

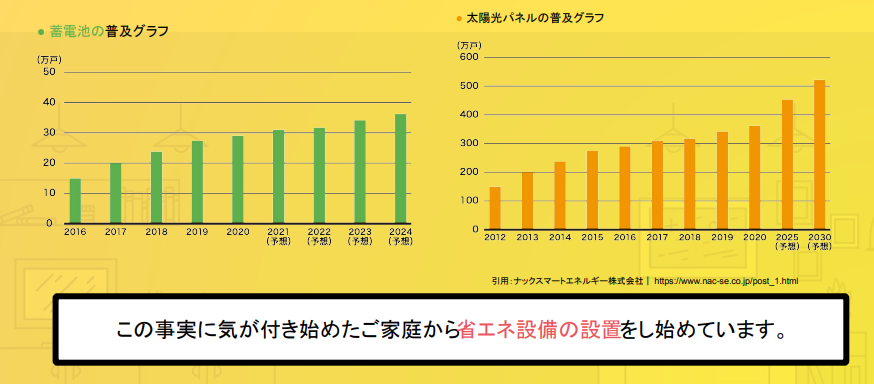

対策③:省エネ設備の導入(太陽光+蓄電池)

- 昼間は太陽光発電、夜間は蓄電池で自給自足

- 特に北陸エリアなど電気単価が高騰している地域では効果大

実は…「電気代はコントロールできる」

電気代は「払うしかない」と思われがちですが、正しい知識と対策で大きく節約することが可能です。

たとえば、太陽光発電+蓄電池の導入により、月々の電気代が5,000円以上下がったという家庭も多数あります。

また、災害時でも電力を確保できる安心感も得られます。

今後さらに高騰する予測も…

2030年に向けて、再エネ推進政策が加速することで、再エネ賦課金や電気料金そのものがさらに上がると予想されています。

特に、新築住宅に太陽光パネル設置が義務化される自治体も出てきており、省エネ設備の導入は「任意」から「必須」へと変わりつつあります。

まとめ:備えは早いほど効果的

✔ 電気代の高騰は「複数の要因」が重なっている

✔ 燃料費調整額と再エネ賦課金が今後も上がる見込み

✔ 対策は「早い者勝ち」。導入すればするほど得をする

✔ 太陽光・蓄電池は、経済効果+災害対策にもなる